Météo et Climat Info

Interview de Stéphanie Vermeersch

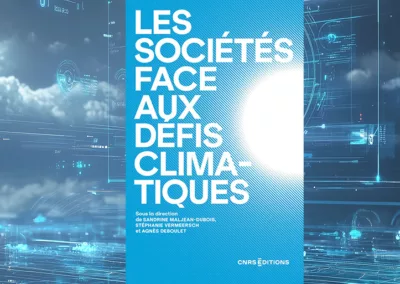

Interview de Stéphanie Vermeersch sur l’ouvrage "Les sociétés face aux défis climatiques"

Stéphanie Vermeersch est Directrice adjointe scientifique, CNRS Sciences humaines & sociales et coordinatrice avec Sandrine Maljean-Dubois et Agnès Deboulet de l’ouvrage intitulé « Les sociétés face aux défis climatiques » publié par CNRS-Editions en 2024.

Pour aller plus loin

Publication : mai 2024

Éditeur : CNRS Éditions

Pouvez-vous nous parler de la genèse de cet ouvrage ? Quelles motivations ont conduit à sa création et comment les travaux en sciences humaines et sociales se positionnent-ils dans le débat sur les défis climatiques ?

Quelles thématiques aborde l’ouvrage et comment illustrent-elles la complexité des enjeux climatiques ?

L’ouvrage s’organise autour de grandes thématiques clés : la décarbonation de la société, la transition juste, les impacts sur les modes de vie, les mobilisations dans la sphère sociale ou politique, les actions en justice, le climato-scepticisme, la santé publique… Ces thèmes reflètent les axes de recherche nationaux les plus représentatifs liés aux défis climatiques. L’objectif était de montrer la complexité des enjeux : il ne suffit pas qu’un aléa ou un événement (comme la canicule de 2003) survienne pour provoquer une prise de conscience et déclencher des actions. L’ouvrage analyse la chaîne complexe qui transforme un événement en problème public, puis en action politique et collective. Cette réflexion va au-delà de l’événement en s’intéressant aux dimensions sociales et politiques et leurs implications. La dernière partie, consacrée aux expériences quotidiennes du changement climatique (dimension sensible, individuelle et psychologique), a été audacieuse. Elle défend la légitimité des approches philosophiques et littéraires pour enrichir la compréhension scientifique, notamment en explorant des perspectives comme l’opposition entre populations autochtones et colonialisme ou l’usage de la fiction pour proposer et penser des nouvelles narrations et futurs possibles.

Quels impacts l’ouvrage a-t-il eus sur la structuration et la dynamique de la communauté SHS autour des défis climatiques ? Quelles sont les particularités et les besoins spécifiques de cette communauté ?

Le travail autour de l’ouvrage et les journées de présentation ont révélé une forte envie de dialogue au sein des SHS. Ces échanges ont joué un rôle central dans la conception de l’Unité d’Appui à la Recherche (UAR) « Exchanges – Echanges pour le Climat, les changements Globaux Et les Sociétés », qui verra le jour le 1er septembre 2025.

Cette UAR a pour ambition de structurer et de fédérer une communauté de recherche SHS dédiée aux changements globaux, favorisant une interdisciplinarité au sein des SHS et avec d’autres disciplines. La communauté SHS travaillant sur les défis climatiques est très hétérogène, avec des rythmes d’émergence variés selon les disciplines. Par exemple, les juristes et les historiens ont amorcé un « tournant environnemental » dès les années 60-70 ; les économistes ont également été précurseurs sur ces questions. En revanche, les anthropologues et sociologues ont abordé ces enjeux plus tardivement, car leurs travaux se concentraient principalement sur les relations au sein des sociétés. Cependant, leurs connaissances sur les inégalités, les vulnérabilités et les mobilisations s’avèrent particulièrement pertinentes lorsqu’elles sont mises en lien avec les défis climatiques. Le travail d’écriture a également mis en évidence certaines lacunes, comme le manque de spécialistes en psychologie ou en droit de l’adaptation au sein des UMR du CNRS. Les discussions mettent également en lumière la question de l’accompagnement nécessaire de chercheurs hors SHS leur permettant de se former aux cadres conceptuels et méthodologiques des SHS et inversement, ce qui favoriserait les échanges interdisciplinaires. Enfin, l’ouvrage illustre la diversité des méthodologies mobilisées, allant des approches quantitatives, modélisatrices et statistiques jusqu’aux méthodes narratives et réflexives. Ces approches, parfois mobilisées d’une manière hybride et combinée, se révèlent tout aussi novatrices et enrichissent la réflexion sur les enjeux climatiques.